Wissen Sie, wo die größte feministische Bewegung der 1960er Jahre ihren Ursprung hatte? Indonesien! Viele europäische und nordamerikanische Feministinnen glauben, dass ihre Interpretation von Freiheit und Gleichheit in den sogenannten globalen Süden exportiert wurde. Tatsächlich hatte die Frauenbewegung in Indonesien ihre größte Ausbreitung zwischen den 1920er und den frühen 1960er Jahren erlebt. Sie repräsentierte damals die größte und fortschrittlichste feministische Bewegung der Welt. Die Aktivist*innen forderten Zugang zu Bildung, Arbeitsrechte, das Recht auf Scheidung, Kinderrechte und Landrechte.

Sie waren antikolonialistisch, antiimperialistisch und kämpften für die Gleichstellung der Geschlechter. Zur Unterstützung berufstätiger Frauen initiierten sie in ganz Indonesien ein System zur Kinderbetreuung, Gemeinschaften zur Selbstbildung und eine Infrastruktur zur gegenseitigen Selbsthilfe. Mit drei Millionen Mitgliedern war Gerwani die stärkste Organisation dieser Bewegung. Gerwani-Vertreter*innen forderten Indonesiens Unabhängigkeit, Souveränität und Blockfreiheit gegenüber den Machtblöcken des Kalten Krieges. Nach einem von westlichen Ländern unterstützten Staatsstreich wurden Gerwani und alle anderen kritischen, feministischen oder linken Netzwerke zum Schweigen gebracht. Kritische Ideen konnten nur noch in versteckter, codierter, übersetzter und verschlüsselter Form kommuniziert werden. Multinationale Konzerne begannen, die indonesischen Märkte und die indonesische Wirtschaft zu dominieren, indem sie Minen ausbeuteten, Öl exportierten, Wasser privatisierten und Land verseuchten.

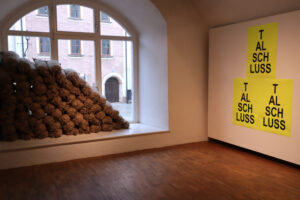

Mit diesem künstlerischen Forschungsprojekt versucht Stefanie Wuschitz, die Praktiken und Positionen der zerstörten feministischen Bewegung zu rekonstruieren. Um vielfältiges Archivmaterial zu nutzen und die Privatsphäre der interviewten Personen zu wahren, wurde das Videoprojekt als animierter Dokumentarfilm umgesetzt. Die Installationen und Zeichnungen in dieser Ausstellung gehen der Bedeutung von Neokolonialismus und Extraktivismus in unserer Gesellschaft nach. Das Video „Rumah Hacker“ und die Installation „Congklak“ untersuchen Commons als Strategie zur gerechten Verteilung begrenzter Ressourcen.

Die Ausstellung basiert auf dem gleichnamigen künstlerischen Forschungsprojekt das als Post-Doc Projekt in künstlerischer Forschung an der TU Berlin, finanziert durch das Digital Programm der Berliner Hochschulen, durchgeführt wurde.

Eröffnung: Donnerstag, 24. Februar 2022 um 19:30 Uhr

Dauer der Ausstellung: 25. Februar bis 02. April 2022

Bildnachweis: by Stefanie Wuschitz 2022